乽偙偺暔岅偼堦枃偺僷儞僼儗僢僩偐傜巒傑偭偨乿丅

堊怣偐傜撿彫揷傊敳偗傞摴傪乽偍壟偝傫儘乕僪乿偲尵偆偦偆側丄偳傫側摴偐偲曕偄偰尒傟偽丄

巒傔偼側傞傎偳柧椖偩偭偨偑廔斦慡偔晄柧偵側傞傕丄拝偄偨摶偵棫攈側愇幒釱丅

愭偢偼旜崻傪撿壓偟偰丄擇儠強偺忛愓扵嶕廲憱丅

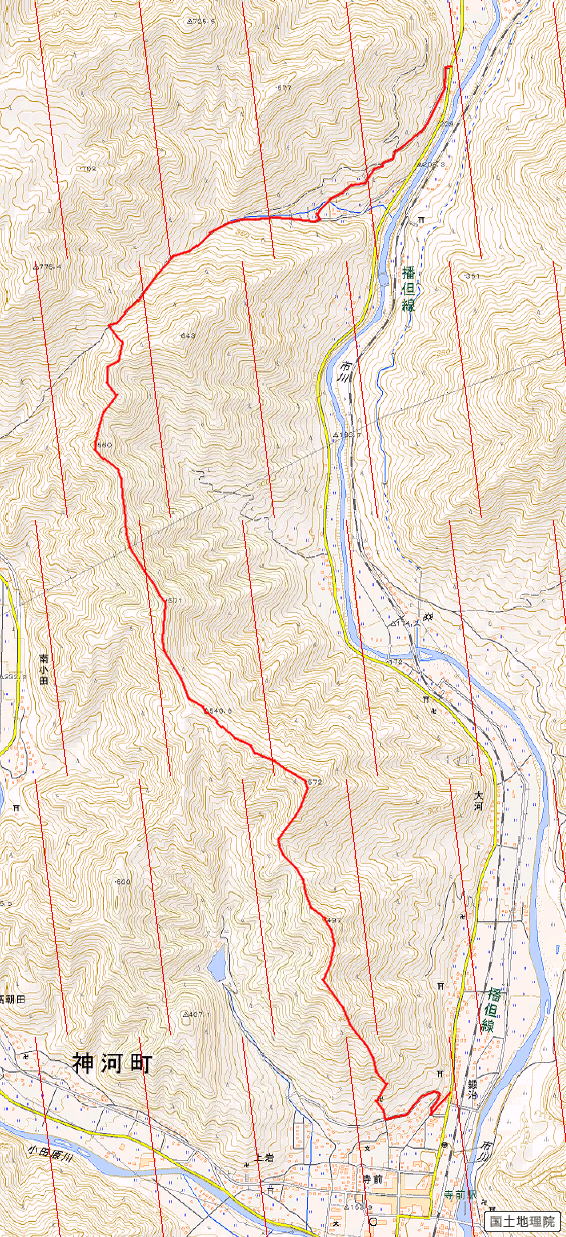

恄壨挰乮媽丂恄嶈孲戝壨撪挰乯廳峴抧嬫廤夛強P乣撿彫揷傊偺攋慄乮偍壟偝傫儘乕僪乯乣

摶乣旜崻撿壓乣俇俇侽倣乣俇俈侾倣乣仮怺扟乮傆偐偩偵乯俆係係丏侽倣嶰摍乣

俆俈俀倣乮帥慜忛愓丗偼傔傓傠乯乣係俋俈倣乣忛嶳乮帥慜忛愓乯乣嵟柧帥丅

仢強嵼抧丂丗丂恄嶈孲恄壨挰帥慜墂杒嶳夠庡旜崻乮巗愳偲彫揷尨愳偵嫴傑傟偨嶳夠乯

仢抧宍恾丂丗丂俀枩俆愮恾丂丂丂亀帥慜乮偰傜傑偊乯亁 丂亀挿扟乮偼偣乯亁

仢嶳峴擔丂丗丂俀侽侽俆丏侾侾丏侾俁丂乮擔乯丂惏傟乣撥傝丂丂丂丂丂丂丂

仢嶳峴忦審丂丗丂曕偒乛扨撈丂丂丂丂丂丂俙倗倕亖俆俉

仢僐乕僗偺尒強丂丗丂嘆椦摴廔揰晜挙愇暓摴昗to偍摪丂丂嘇摶偺愇幒丂丂嘊揝搩壓偐傜偺戝揥朷丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嘋係俋俈m偐傜偺揥朷丂丂嘍忛嶳乮忛愓乯

仢憱峴嫍棧丂丗丂墲楬丂帥慜墂俆俁丏侽倠倣丂嘆俆俉丏俆倠倣丂丂墲暅丂侾侾係丏俆倠倣

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂攄扐摴丂恄嶈撿LP墲暅乮俈俆侽墌亊俀亖侾俆侽侽墌乯

帺戭敪乮俆丗俆侽乯乣壛屆愳丒昉楬B/P乣攄扐摴乣恄嶈撿LP乣R=俉乣R=係侽係帥慜墂乮俇丗係俇乯乣

侾丒帺揮幵僨億乮俇丗俆侽乯乣俀丒廳峴廤夛強P乮俈丗侽俈丂敪俈丗俀俇乯乣俁丒椦摴廔揰乮俈丗俆俀丂敪俉丗侽侽乯乣

娵懢嫶扟愳塃傊搉傞乮俉丗侽俀乯乣扟愳嵍傊搉傞乮俉丗侾侽乯乣係丠丒扽從偒梣愓乣

俆丒摶乮俉丗俁侽丂扵嶕丂敪俉丗係俇乯乣俇丒乮俉丗俆侽乯乣俈丒乮俋丗侽侽乯乣俉丒乮俋丗侾係乯乣俋丒乮俋丗俀俆乯乣

侾侽丒揝搩乮俋丗俁侽丂偍傗偮丒揥朷丂敪俋丗俆俁乯乣侾侾丒乮侾侽丗侽俁乯乣侾俀丒乮侾侽丗侾侽丂敪侾侽丗侾俈乯乣

侾俁丒怺扟俆係係丏侽倣嶰摍乮侾侽丗俀侽丂敪侾侽丗俀俇乯乣侾係丒俆俈俀倣帥慜忛愓/偼傔傓傠乮侾侾丗侽侽乯乣

侾俆丒乮侾侾丗俀俆乯乣侾俇丒係俋俈倣乮侾侾丗係侽丂揥朷丂敪侾侾丗係俆乯乣侾俈丒忛嶳/帥慜忛愓乮侾俀丗侽侽丂

偍偵偓傝敪侾俀丗侾俉乯乣墱偺堾乮侾俀丗俁俈乯乣侾俉丒嵟柧帥乮侾俀丗係俁乯乣侾丒帺揮幵僨億乮侾俀丗俆俇乯乣

帺揮幵偱憱傞乣俀丒廳峴廤夛強P乮侾俁丗侾俁丂敪侾俁丗俀俉乯乣墲楬乣帺戭乮侾係丗俆俇乯

愭寧乮侾侽寧侾俆擔乯塉偺拞傪曕偄偰搖曯崅尨偺乽搖曯崅尨帺慠岎棳娰乿偵棫偪婑偭偨帪丄僷儞僼儗僢僩儔僢僋傪尒偰堦尒栚傪庝偔暔偑偁偭偨丅偦傟偼侾枃偩偗巆偭偰偄偰寉偔栚傪捠偟偰柺敀偦偆側偺偱懠偺傕偺偲崌傢偣僓僢僋偵擺傔偨丅壠偵婣偭偰峀偘偰尒傞偲亀偙傟偼曮暔偩両両亁偲捈偖偵巚偭偨丅乽攄杹晽搚婰偺棦丂戝壨撪挰偺晽搚帒嶻乿偺尒弌偟偱丂戝愳撪挰傪俇暘栰偵暘偗偰徯夘偟偰偄偨丅戝偒偝偼怴暦俀柺暘偱椉柺報嶞丅

乮昞柺乯

嘥丏乽抧寳晽搚乿

乽嶳偺棦戝愳撪挰偑屩傞挰撪侾侽柤嶳乿

嘆愮挰儢曯侾侾係侾丏俁倣丂嘇嬇惏嶳侾侽俈俈丏俁倣丂嘊暯愇嶳侾侽俇侾丏俀倣丂嘋栭戦嶳侾侽俆俇丏侽倣丂嘍曯嶳崅尨侾侽俁俈丏俋倣丂嘐崅惎嶳侾侽侾俇丏係倣丂嘑搖曯俋俈俀丏俀倣丂嘒摗儢嶳俋係侾丏俋倣丂

嘓崅曯俈俀俆丏俈倣丂嘔忛嶳係俋俈倣丅丂抧恾偵億僀儞僩彂偒崬傒偁傝

乽戝壨撪挰撪偺抧柤偲偦偺桼棃乮侾乯戝帤抧柤乿偲偟偰侾俆抧柤

乽戝壨撪挰撪偺抧柤偲偦偺桼棃乮俀乯戝壨撪挰撪偺儖乕僣傪扵傞乿偲偟偰侾侽抧柤

乽戝壨撪挰撪偺楌巎傪嵤傞俁嫄娾揱彸乿丂抧恾偵億僀儞僩彂偒崬傒偁傝

乽戝壨撪挰偺嶳偲愳偺憿宍丄崱榖戣偺俀婏娾乿丂抧恾偵億僀儞僩彂偒崬傒偁傝

嘦丏乽悈寳晽搚乿

乽棎傟旘傇儂僞儖傪堢傓丄戝壨撪挰偺俀壨愳乿丂抧恾偵億僀儞僩彂偒崬傒偁傝

乽戝壨撪挰壒摢偵塖傢傟偨戝壨撪挰撪偺係柤鄀乿丂抧恾偵億僀儞僩彂偒崬傒偁傝

嘨丏乽婥寳晽搚乿

乽懢暯梞偲擔杮奀傪摨帪偵墦朷偡傞擔杮偺壆崻丄俀柤嶳乿丂

嘆愮挰儢曯丗杒偲撿偺愮挰偺偐側偨偵峀偑傞擇偮偺戝奀丅屆偔傛傝抦傜傟偨攄杹偺崙偺柤曯偱偁傝丄丒丒丒丒丅丂嘇埳悂嶳丗擔杮楍搰偺嫹嶓晹丄帬夑導丒婒晫導嫬偵偦傃偊傞嶳捀偐傜偼丄傗偼傝擇偮偺奀傪朷傓偙偲偑偱偒傞丒丒丒丒丅埑姫偼乽愮挰儢曯偐傜偺俁俇侽亱晽宨乿偺奊乮傕偪傠傫庤彂偒乯偱偼搶偺拞怱偵嬻栘妜偲擾捁妜偑嵼偭偰嬻栘妜偐傜杒傊嬵儢妜丒屼浽嶳丒忔埰妜丒戝擔儢妜丒憚儢妜丒晹巕嶳丒暿嶳丒敀嶳丒戝擔嶳丒擔杮奀丒搶彴旜嶳丒擔杮奀丒柇尒嶳丒昘僲嶳丒嶰幒嶳丒戝嶳丒撨婒嶳丅搶偺拞怱偵嬻栘妜偲擾捁妜偑嵼偭偰擾捁妜偐傜撿傊丒墫尒妜丒峳愳妜丒晲撧儢妜丒朒棄嶳丒棾儢妜丒塉岊妜丒垽搯嶳丒妢庢嶳丒嬶棷懜嶳丒悾屗撪奀偺忋偵柧愇奀嫭戝嫶丒忳梩嶳丒懢暯梞丒崅墇嶳丒寱嶳丒惎儢忛丒岺愇嶳丒嬚暯嶳乮徾摢嶳乯丒愇捜嶳丒姤嶳丒垻嵅嶳丒撨婒嶳偲婰偟偰偁傞丅乮扤偑壗帪偳偺傛偆偵偟偰嶳嵗摨掕偟偨偺偩傠偆偲庱傪偐偟偘傞乯

乽戝嶳乮偩偄偣傫乯丄悾屗撪丄巐崙傑偱堦朷丄戝壨撪挰偺尒惏戜俈偮偺價儏僂億僀儞僩乿

嘆愮挰儢曯丗攄廈偺傎偲傫偳偺嶳乆傪妋擣偡傞偙偲偑偱偒傞摿偵昘僲嶳偵捑傓梉擔偑旤偟偄丅懢暯梞偲擔杮奀傪摨帪偵墦朷偱偒傞偺偼偙偺愮挰儢曯偲埳悂嶳偺傒偱偁傞丅乮巹偺抦傞偲偙傠偱偼搶嶳乮攇夑丒堦媨挰乯偑乬椉奀偺嶳乭偲傕尵傢傟偰擔杮奀偲悾屗撪奀偑摨帪偵尒偊傞傜偟偄乯

嘇嬇惏嶳丗撿丒悾屗撪奀丄愒曚媦傃拞崙抧曽偺嵟崅曯戝嶳傗昘僲嶳傕尒偊傞丅

嘊暯愇崅尨丗撿丒搶悾屗撪奀偐傜巐崙丄恄嶈孲偑堦朷偱偒傞丅

嘋懢揷僟儉丗揤婥偺椙偄擔偵偼扺楬搰偐傜巐崙傕尒偊傞丅

嘍崅曯丗撿丒搶悾屗撪奀偑尒偊傞丅偝傜偵巐崙丄恄嶈孲傕堦朷偱偒傞丅

嘐忛嶳丗撿丒搶悾屗撪奀偑尒偊傞丅

嘑搶嶳丗戝壨撪拞妛丄愮儢曯偑尒偊傞丅丂仸偄偢傟傕抧恾偵億僀儞僩彂偒崬傒偁傝

乽娭惣寳傪戙昞偡傞俀戝儕僝乕僩抧乿丂

抧恾偵億僀儞僩彂偒崬傒偁傝

嘩丒惗暔寳晽搚乿

乽働儎僉偲僣僋僶僱僈僔丄挰撪偺俀戝嫄庽崌懱栘乿

乽僣僋僶僱僈僔偲僼僕僉偺孮惗椦偺拞偱傕岝傞導壓銨堦偺俀戝嫄栘乿

乽戝愳撪挰偺恄暓偑捔嵗偡傞椢怺偒俇憄椦乿抧恾偵億僀儞僩彂偒崬傒偁傝

嘪丒楌巎丒暥壔寳晽搚乿

乽戝愳撪挰偺楌巎偲暥壔傪崱偵揱偊傞俉暥壔嵿乿丂抧恾偵億僀儞僩彂偒崬傒偁傝

乽嶳棦偺廐傪嵤傞戝愳撪挰偺俁戝廐嵳傝乿丂抧恾偵億僀儞僩彂偒崬傒偁傝

乽偐偭偰怴栰偺揷傪偆傞偍偟偨慡崙侾丄梘悈悈幵侾俉婎乿丂徍榓弶婜偺抧恾偵億僀儞僩彂偒崬傒偁傝

乽忋寧暯嵍塹栧乮堦懓乯偺執嬈傪偟偺傇挰撪奜偺俈巎愓乿丂係売強抧恾偵億僀儞僩彂偒崬傒偁傝

乽堦杮偺摴偑拠恖偩偭偨丒丒丒戝愳撪挰偺偍壟偝傫儘乕僪俁媽摴乿丂抧恾偵儖乕僩彂偒崬傒偁傝

嘆忋彫揷乣堦媨摴丂丂嘇堊怣乮偨傔偺傇乯乣撿彫揷摴丂丂嘊愳忋乣暉抦摴丅

乮嘇堊怣乣撿彫揷摴偺曅懁傪崱夞曕偄偨乯

乽戝壨撪挰偵揱傢傞暯壠棊恖揱愢俆榖乿丂抧恾偵億僀儞僩彂偒崬傒偁傝

乽昦夣桙偺偛棙塿偰偒傔傫丄屆偔傛傝柆乆偲揱傢傞俁愇恄暓乿丂抧恾偵億僀儞僩彂偒崬傒偁傝

乽偐偭偰昉楬丄恄屗偐傜傕拠攦恖偑偁偮傑偭偨挰撪偵俀戝巗応乿丂抧恾偵億僀儞僩彂偒崬傒偁傝

乽恄嶈孲傪戙昞偡傞愇憿暔乮侾乯抧憼乿丂嬤悽埲慜偵寶棫偝傟偨戝壨撪挰偺庣傝抧憼俀懱

抧恾偵億僀儞僩彂偒崬傒偁傝

乽恄嶈孲傪戙昞偡傞愇憿暔乮俀乯屲椫搩乿丂傂偭偦傝偲摴朤傜偵柊傞拞悽偺屲椫俀婎

抧恾偵億僀儞僩彂偒崬傒偁傝

乽恄嶈孲傪戙昞偡傞愇憿暔乮俁乯朄飧報搩乿丂俆売強偺撪俀売強抧恾偵億僀儞僩彂偒崬傒偁傝

乽屆傛傝摴峴偔恖乆偵曽妏傪帵偟懕偗偨戝壨撪挰撪偺摴偟傞傋抧憼俁懱乿

抧恾偵億僀儞僩彂偒崬傒偁傝

乽戝壨撪挰撪偺戧偲廋峴幰傪尒庣傞晄摦柧墹憸丄栶峴幰憸俁懱乿丂抧恾偵億僀儞僩彂偒崬傒偁傝

乽戝壨撪挰撪偺摴楬寶愝偺楌巎傪揱偊傞俁愇旇乿丂抧恾偵億僀儞僩彂偒崬傒偁傝

乽戝壨撪挰偲偭偰偍偒偺愄榖係榖乿丂抧恾偵億僀儞僩彂偒崬傒偁傝

嘫丒乽妶椡寳晽搚乿

乽戝壨撪挰撪偺怴柤強丄廩幚偺俁巤愝乿丂抧恾偵億僀儞僩彂偒崬傒偁傝

乽娭惣偺掁傝恖傪枺椆偡傞戝壨撪挰撪偺埣掁傝俆億僀儞僩乿

乮棤柺乯

乽攄杹晽搚婰偺棦丂戝壨撪挰偺晽搚帒嶻儅僢僾乿偺尒弌偟偱怴暦俀柺暘偺戝偒偝偺抧恾偵庡側傕偺偺強嵼抧偑婰偟偰偁傝丄抧恾偺嬻棑偵偼俇俀億僀儞僩偺幨恀偑嵹偣偰偁傞丅

仸嫽枴偺桳傞偙偲枮嵹偱巹偺亀曮暔亁偵壛傢偭偨傢偗偩偑暯惉侾俇擭侾寧侾擔尰嵼偺恖岥傗悽懷悢傕婰丂丂丂偟偰偁傞偙偲偐傜恄嶈挰偲偺崌暪乮崱擭侾侾寧俈擔乯偡傞偵偁偨偭偰嶌惉偝傟偨偺偐傕抦傟側偄丅

愭偢偼乽戝愳撪挰偺偍壟偝傫儘乕僪俁媽摴乿偺撪乽堊怣乣撿彫揷乿偺摴傪旂愗傝偵曕偒巒傔傞偙偲偵偟偰,丄怱僂僉僂僉怱攝敿暘偱壠傪弌偨丅偄偮傕側偑傜攄扐摴偐傜尒傞幍庬栻巘丒幍庬嶳丒幍庬憚偑尟偟偔傕旤偟偔愲偑偭偰偄傞丅恄嶈撿LP偱壓傝偰帺揮幵僨億抧偵寛傔偰偄偨帥慜墂偵拝偄偨丅堦搙偼帺揮幵傪崀傠偟偰僨億偵妡偐偭偨偑壓嶳抧揰偵側傞偩傠偆偍帥傪尒傞偲墂偱偼幵傊栠傞墦夞傝偵側傞偺偱傕偆彮偟愭偵僨億偡傞偙偲偵偟偰丄帺揮幵傪愊傫偱憱偭偨丅偦偟偰恄幮愭偺徚杊億儞僾屔偵僨億偟偨偑偙傟偑屻偱儔僢僉乕傪屇傇偒偭偐偗偵側偭偨丅丂侾丒帺揮幵僨億乮俇丗俆侽乯丂

巹偺帩偮抧宍恾偱偼堊怣抧嬫偐傜摶傊岦偐偭偰摴偑彂偐傟偰偄傞丄幵傪巭傔偰尒偰尒偨偑偦偺傛偆側摴偑杮摉偵嵼傞偺偐抧宍偐傜偟偰崌揰偑峴偐偢傕偆彮偟愭傊備偭偔傝憱偭偨丅摶傊偺摴傪偨偢偹偨偔傕恖塭尒偊偢丒丒丒偦傫側帪丄愭曽偐傜彫榚偵怴暦傪書偊偨恖乮俈侽嵨埵抝乯偑岦偐偭偰棃偰偄偰亀挿扟偺曽偐傜嶳墇偊偱撿彫揷乮傒側傒偍偩乯傊峴偒偨偄偺偱偡偑亁亀傕偆偡偙偟愭偐傜愳忋傪捠偭偰丒丒丒亁偳偆傗傜乽幵偱搖曯崅尨傪墇偊偰乿偲巚傢傟偨傜偟偐偭偨丅

亀偦偆偱側偔曕偄偰嶳傪墇偊偰丒丒丒亁亀偦傟傗偭偨傜偙偺愭俆侽侽倣埵偺強偐傜椦摴偑忋偑偭偰偄偰俀倠倣埵偺強偑廔揰偱愇暓偑釰偭偰偁傝偦偙偐傜摶傪墇偟偰峴偗傞丅乬傒側傒偍偩乭偼慜偼乬傒側傒傛偆偩乭偲尵偆偲偭偨丒丒丒亁愇暓偑嵼傞偲暦偄偰亀偦偺摴側傫偱偡亁乬傗偭偨乕乭偲巚偭偨丅亀愄偼憪姞傕偟偰偄偨偗偳崱偱偼扤傕曕偄偰偄側偄偲巚偆偐傜憪傗栘偑惗偊偰曕偗傞偐偳偆偐暘傜傫偐傜姍偐珉偱傕帩偭偲傜傫偲丒丒丒亁丂乬傒側傒傛偆偩乭偼巹傕乽戝嶁廃曈偺嶳乿偱儖價傪懪偭偰徯夘偝傟偰偄偨偐傜捈偖偵棟夝偱偒偨丅

偍楃傪尵偭偰憱偭偰偄傞偲偦偺摴偑嵼傝丄塣椙偔摴乮俼亖係侽係乯偺塃墶偵乽廳峴廤夛強乿偑嵼傝偦偙偵幵傪抲偐偣偰傕傜偭偨丅丂俀丒廳峴廤夛強P乮俈丗侽俈乯丂幵偐傜弌傞偲僸儎乕両両弶搤傪姶偠挬柖偑昚偭偰偄偨丅搤巟搙偱幵傪棧傟偨丅丂敪乮俈丗俀俇乯丂姰慡曑憰偺椦摴擖傝岥偺戝偒側僀僠儑僂偺栘偑尒帠偵怓晅偄偰偄偨丅娚偔忋偭偰偄傞偲嵍偑奐偗偰摶偼尒偊側偄偑偦偺嵍塃偺嶳偑尒偊丄摿偵杒懁偵巆傞帺慠椦偺怓晅偒偑偆偮偔偟偐偭偨丅傗偑偰嵍壓慜曽傊壓傞曑憰楬偑嵼偭偰怴偟偄愇昗偵乽戝恄丒彫徏乿偲挙傜傟栴報偱摫偐傟偰偄偨丅壓偺廤棊偼堊怣偲巚偆偑丒丒丒柤帤側偺偐丠乯丅丂乮俈丗俁俆乯丂忋傝愗傞偲抧摴偱墶偽偄偵側傝丄嵍偵僨僢僇僀嵒杊僟儉偑弌棃偰偄偰廤棊偲扟嬝偵塤奀偑弌偰偄偨丅

忋傝巒傔偰娫傕側偔偺揥朷丒僺乕僋俇係俁倣丒埰晹摶

偟偽傜偔懕偄偨墶偽偄傕師戞偵孹幬偑憹偟偰峴偒丄嫶傪搉傞偲峏偵傑偟偰嵍偵塃偵嬋偑偭偰椦摴廔揰偵拝偄偨丅乮媽摴偼嫶傪搉偭偰捈偖扟偵増偭偰忋偭偰偄傞宍愓偑嵼偭偨丅乮媽摴偼嵒杊僟儉寶愝偵傛偭偰曄峏傑偨偼懪偪徚偝傟偨偐傕抦傟側偄乯幵偑悢廫戜傕抲偗傞峀応偵側偭偰偄偨丅丂俁丒椦摴廔揰乮俈丗俆俀)丂偁偺摴昗偼壗張偵偳偺傛偆側宍偱寶偭偰偄傞偺偐丒丒丒嵟墱晹傊拝偔偲偦傟偼捈偖偵尒偮偐偭偰塃墶偵愇奯偺忋偵偍摪乮堦娫敿亊堦娫乯偑寶偭偰偄偰拞偵戝擔擛棃偑釰傜傟丄惔乆偟偄悈偲僔僉儈偑嫙偊傜傟偰偄偨丅摴昗乮崅偝係俆亊暆侾俆們倣乯偵栠偭偰摴偟傞傋傪尒傞偲乽嵍彫揷尨丂塃巵恄乿偲挙傜傟偰偄偰揤偵偼晜挙抧憼偑挙偭偰偁偭偨丅

丂

丂

乮俁乯椦摴廔揰偵寶偮偍摪丂丂丂乮俁乯椦摴廔揰偵寶偮摴昗

偍摪偺塃偺扟愳増偭偰墱傊偲摴偑晅偄偰偄偰娵懢慻嫶偑壦偐偭偰塃偺扟傊偲擖偭偰偄偨丅摴昗偺塃巵恄偲偼偙偺偍摪偺偙偲側偺偐丠偟偐偟偍摪偵偼戝擔擛棃偑釰傜傟偰偄傞偐傜恄幮偱偼側偄丒丒丒摢傪偐偟偘側偑傜摴昗偺嵍偐傜摶傊岦偐偭偰忋傝巒傔偨丅丂敪乮俉丗侽侽乯丂仸屻擔傆偲婥偑晅偄偨偑塃巵恄偲偼丄偍摪愭偺娵懢慻嫶傪搉偭偨扟偺墱偺壗強偐偵巵恄偝傫偑釰傜傟偰偄傞壜擻惈偑崅偄丅

懢偄悪椦偵晅偄偨摴偼亀側傞傎偳偙傟偑偍壟偝傫儘乕僪偐亁偲巚偆偐側傝柧椖側傕偺偱娚偔忋偭偰峴偭偨丅扟愳偵弌偰娵懢慻偺嫶傪搉傞丅丂乮俉丗侽俀乯丂搤暔偺庤戃偑弸偔姶偠傜傟壞暔偵懼偊傞丅儈僣儅僞偑孮惗偟偰偄偰敀偄錛傪晅偗丄塃庤偵敤愓偩傠偆偐堦抜摉偨傝偐側傝峀偄暯抧偑愇奯偵傛偭偰壗抜傕曐偨傟偰偄偨丅偦偙偵惗偊偰偄傞悪偺庽楊偐傜偡傞偲俇侽乣俈侽擭偼宱偭偰偄偨偐傜敤偼偦傟埲慜偐傜曻抲偝傟偰偄偨偺偩傠偆丅傕偟偐偡傞偲暯壠偺棊恖揱愢偑偁傞偐傜棊恖偺廧嫃愓傕嵼偭偨偐傕抦傟側偄丅彫旜崻傪夞傝偙傫偱塃偺娾斦扟偐傜棳傟傞嵶棳傪搉傞丅丂乮俉丗侾侽乯丂杮扟偼嵍壓偱僈儗僈儗偺扟偵側偭偰偄偨丅

攋慄偼扟偵晅偄偰偄傞偑屆棃偺摴偼壗張偵晅偄偰偄偨偺偩傠偆丅嶳敡偺孹幬偑偒偮偔側偭偰摴偼濨枂偵側偭偰偄偭偨丅扟傪撍偒媗傔偨強偵戝偒側扽從偒梣愓偑嵼偭偨丅丂係丠丒扽從偒梣愓偱摴偼徚偊偨丅嵍偐塃偐丒丒丒嵍塃偺旜崻偵岦偐偭偰摜傒愓傜偟偒傕偺嵼傝丄乽廱摴偐傕抦傟側偄乿偲巚偄側偑傜嵍傪扝傞丅媫幬柺傪墶傊偲娚偔忋傝杮扟傊偲岦偐偆丅偳偆傗傜乽恖偑曕偄偰偄偨摴乿偲巚偊傞傛偆偵側偭偨偑屻俀搤傕墇偣偽徚偊偰偟傑偆偐偵巚偊偨丅

傗偑偰杮扟偵弌傞偲僈儔傕徚偊偰傗傗暆峀偄扟偵側偭偰塃婑傝偺扟傪慖傫偱忋傟偽帺慠椦偑尒偊偰偒偰僺僢僞儕摶偵棫偰偨丅丂俆丒摶乮俉丗俁侽乯丂憗懍摶偵偼晅偒暔偺愇暓傪扵偟偵擖傞丅堦尒乽壗傕柍偄乿偐偵尒偊偨偑撿彫揷懁偵壓偭偨強偱抧昞傪孈傝壓偘偰丄壗張偐傜婑偣偰偒偨偺偐戝偒側愇偱埻傑傟偨壆崻側偟愇幒乮慡墱峴偒俁倣娫岥侾丏丠倣乯偑嵼偭偰屼戝巘條偲巚偆彫怳傝側愇暓偑墱偺揤斅晅偒偺愇幒乮俫俉侽墱峴偒侾侾侽們倣乯偵釰傜傟偰偄偨丅戜嵗偺嵍偵乽堊彅恖乿塃偵乽堦斣慞捠帥乿偲挙傜傟偰偄偨丅撿彫揷懁偼怉椦懷偱彮偟壓偭偰傒傞偲孹幬偑娚偄偣偄偐摴偑巆偭偰偄偨丅

丂

丂

乮俆乯摶偑尒偊偰偒偨強丂丂丂丂丂丂丂丂丂摶偺愇幒丒撿彫揷懁偐傜

愇幒偺幨恀傪嶣偭偰偄傞偲撍慠寣偺婥偑堷偔僩儔僽儖偑敪惗両両僆乕僩儌乕僪丒儅僯儏傾儖儌乕僪嫟偵塼徎儌僯僞乕偵夋憸偑弌側偔側偭偨丒丒丒憖嶌儈僗偐偲巚偭偰偁傟偙傟僠僢僋偟偨偑僩儔僽儖夝徚偣偢丒丒丒岾偄偵傕僗僥僢僠傾僔僗僩儌乕僪偑惗偒偰偄偰乮摦夋傕乯埲屻偙傟傪巊偭偰偺幨恀偲側偭偨偑嫻傪晱偱壓傠偟偰摶傪敪偭偨丅丂敪乮俉丗係俇乯丂嵍怉椦塃崅栘嶨栘乮拞傎偳偱擖傟曄傢傞乯偺奅偵炧偺栘傕偨偔偝傫惗偊偰偄傞拞傪忋偭偰旜崻偵忔偭偨丅丂俇丒乮俉丗俆侽乯丂搶偺俇係俉倣傊岦偐偄偐偗偨偑搢栘偑弌巒傔偦偆側暤埻婥偵側偭偰偦傟傪抐擮偟偰乽怺扟乿傊岦偐偭偰堷偒曉偟偨丅

抁媫壓傝偺奅偼嵍偑怉椦懷塃偼婐偟偄帺慠椦丄旜崻偼愗傝奐偐傟偨偺偐擄側偔曕偗丄塃懢偄愒徏偺娫偐傜摶偺杒偵嵼傞俈俈俇丏俇倣仮撿彫揷丒嘥乮嘥偲嘦偑嵼傞乯偲偦偙傊偺帺慠椦偑怓晅偒巒傔偰僉儗僀偩偭偨丅乮撿彫揷偺惣柺偼攄扐摴偐傜傕尒偊傞偑尒偨栚偼偼偘嶳偵側偭偰偄傞乯旜崻偼帺慠傪姮擻偝偣偰偔傟偨丅丂俈丒乮俋丗侽侽乯丂偲偼尵偭偰傕愭偵偼嬯庤側壓傝億僀儞僩偑懸偭偰偄偨丅崱擔偼偁傟偙傟峫偊偢丄乬偙偙乭偲巚偭偨強偐傜僄僀儎乕偱壓偭偨丅寢壥偼僌僢僪丅偆傑偔旜崻偵忔傟偰忋傝偒傞丅丂俉丒乮俋丗侾係乯丂塃昈椦偺怉奅傪壓傞偲懢偄姙丠偺栘偑惗偊偰偄偨丅

嵍偺帺慠椦偼懢偄愒徏偑庡懱偱摢忋傪僸儓僪儕傗僄僫僈偑搉偭偰峴偔丅懕偄偨墶偽偄偐傜忋傝偵妡偐傞偲曕偄偰偄偨摴丠偼弰帇楬偵側偭偰嵍嶳敡傊偲棳傟崬傫偩丄傕偆彮偟偱桿偄偙傑傟傞強偩偭偨偑偦傟偲暿傟偰旜崻傪忋偭偨丅丂俋丒乮俋丗俀俆乯丂儎僽偭傐偔側傞傕恑傫偱偄傞偲慜曽偑奐偗偰偄偒側傝揝搩偑尒偊丄幁栐僎乕僩傪愽偭偰偦偙偵棫偭偨丅幚偼巹偺抧宍恾偼尰嵼偺夵掶斉傛傝屆偄偺傪巊偭偰偄傞娭學偱憲揹慄偺儅乕僋偑擖偭偰偄側偄丅丂侾侽丒揝搩乮俋丗俁侽乯丂

嬇惏嶳偺傾儞僥僫傕帇掱偵擖偭偰柌慜挰偲偺嫬奅旜崻偑栚傪庝偒丄仮撿彫揷偑乽憗偔棃偰偹乿偲尵偭偰偄傞傛偆偱丄扝偭偰棃偨旜崻偺塃尐偵払杹僈曯偑擿偄偰偄偨丅愳岦偙偆偺戝偒側旜崻偵偼擖扽嶳傕摨掕偱偒偨丅斀柺丄撿彫揷彫妛峑偺嵼傞強偺媽摴傪徚杊帺摦幵偑侾俇戜楢側偭偰僒僀儗儞傗忇傪柭傜偟側偑傜憱偭偰偄偨乮廐偺杊壩廡娫乯丅丂敪乮俋丗俆俁乯丂嵍昈偺梒栘塃娏栘偺奅傪峴偒丂侾侾丒乮侾侽丗侽俁乯丂嫹偄斖埻偱僸僇僎僣僣僕偑惗偊偰偄偰嵞傃嵍乮搶乯偑奐偗丄俼亖係侽係増偄偑尒偊丄巹偺幵偑尒偊側偄偐偲扵偟偨偑尒摉偨傜側偐偭偨丅揤嬬娾偑姰帏偵尒偊払杹僈曯傗仮忋惗栰傕摢傪弌偟偰偄偨丅

怉惗偑擖傟懼傢偭偰傗偑偰偡偽傜偟偄娾椗旜崻偵側傝丄儎僽捴偺孮棊旜崻偵側偭偨丅娚偔壓偭偰僨僐儃僐偲恑傫偱丂侾俀丒乮侾侽丗侾侽乯丂慜曽偑慡奐偟偨丅嵍墦曽偵億僢僇儕旘傃弌傞憃僐僽僺乕僋偑嵟廔僺乕僋偺忛嶳偐偲巚偭偨偑梋傝偵傕墦偄偺偱暿偺旜崻嶳偐丒丒丒妋擣偡傞偲傗偼傝偦偺嶳偑忛嶳偩偭偨丅偙偺愭娫傕側偔嶰妏揰偑嵼傞帠傪婅偭偰敪偭偨丅丂敪乮侾侽丗侾俈乯丂塃昈梒栘懷偲帺慠椦偺奅傪峴偔偑儎僽偭傐偔僒儖僩儕僀僶儔偑弌偰崲偭偨丅傑偨幁栐偑挘傜傟丄偦傟傪曗彆偡傞恓嬥偑撍擛娽慜偵傕弌偰婄傗懱傪傇偭偮偗偦偆偵側偭偰壗搙傕僸儍僢偲偟側偑傜恑傫偱丄彫崅偄媢偱憪偵暍傢傟偨乽怺扟乿偺愇昗偵弌夛偊偨丅丂侾俁丒乮侾侽丗俀侽乯

乮侾俀乯偐傜偺揥朷丒嵍侾俇斣係俋俈倣丒塃忛嶳

幁栐偺杒懁傪曕偄偨偑愗傝奐偒偼柍偔丄嶨栘懷偺拞傪嶤傝敳偗丄偁傞帪偼栐偵増偭偰僀僶儔偲帪愜偱傞恓嬥偵擸傑偝傟偨丅偩偩偭峀偄僐儖偵拝偔偲彮乆偺搢栘偑弌偨丅栐傪愽傟傞強偑桳偭偨偺偱栐傪愽偭偰昈偺梒栘懷懁傪曕偄偨乮偙偺曽偑僀僶儔傕彮側偔曕偒傗偡偐偭偨乯惣柺偺昈偺梒栘偺忋偑奐偗愨偊側偔揥朷偑偁偭偨偑屻悢擭傕偡傟偽偦偺昈偑惗挿偡傞偲揝搩偐傜丂乮侾俇乯丂抧揰傑偱帇奅偑嵡偑偭偰偟傑偆偩傠偆乮揥朷娾偐傜偼偦偺屻傕偟偽傜偔揥朷偑棙偔偲巚偆乯僐僽偵棫偮偲,撿偺扟偵嵼傞乽戝抮乿偑傗偭偲尒偊丄扝偭偰棃偨旜崻傕傎傏帇掱偵擖傝仮撿彫揷偑旤偟偔旘傃弌偰偄偨丅

抁媫搊偱丂侾係丒俆俈俀倣乮侾侾丗侽侽乯丂偙偙偐傜搶柺偑昈偺梒栘懷乮帇奅偑摼傜傟側偄崅偝乯偵曄傢偭偰揥朷偼柍偟丅晽搚帒嶻儅僢僾偱偼乽帥慜忛愓丒偼傔傓傠乿偲婰偟偰嵼偭偨偑偦傟傜偟偒宍愓傪慡偔姶偠傜傟側偐偭偨丅乽偼傔傓傠乿偲偼偙傟擛壗偵丒丒丒側偵偐堗傟偐暔岅偑桳傞偺偩傠偆偗偳偝偭傁傝暘傜側偄丅塃娏栘懷偺奅偼儎僽偲僀僶儔偱妎屽傪寛傔偰栐偵増偭偰愗傝奐偒側偑傜壓偭偰偄傞偲怉椦忋偑奐偗丂乮侾俇乯係俋俈倣偲忛嶳偑尒偊偨丅傗傗儎僽偑夝偗巒傔偨強偱栐傪愽偭偰怉椦懁傊擖偭偰壓傞丄傗偑偰摴偑弌偰妝側壓傝偲側偭偨丅娫傕側偔戝偒側娾乮揥朷娾乯偑偁偭偰偦偺忋偵忋偑偭偰偟偽傜偔忛嶳曽柺傪挱傔側偑傜媥傫偩丅丂乮侾侾丗侾俉乯

揥朷娾偺忋偐傜侾俇斣偲忛嶳乮墱乯

憡曄傢傜偢摴乮嶌嬈摴偩偭偨偐傕丒丒乯偑晅偄偰偄偰壓偭偰峴偔偲塃偼懢偄悪椦偵側傝帇奅傕柍偔側傝僐儖偵拝偄偨丅丂侾俆丒乮侾侾丗俀俆乯丂備傞忋傝偐傜師戞偵孹幬偑偒偮偔側傝丄傗偑偰嵍乮搶乯偑敯嵦抧偱慡奐偵側傝揥朷傪妝偟傒側偑傜忋傞丅丂侾俇丒係俋俈倣乮侾侾丗係侽乯丂杒偵丂乮侾係乯俆俈俀倣丂偑僪僢僇儕嵗偟偰偄偰偦偺塃尐偵払杹僈曯偲偦偺庤慜偵揤嬬娾偑尒偊偨丅擖扽嶳偺嵼傞椗慄偺忋偵偼忋惗栰偑摢傪弌偟偰偄偨丅丂忛愓偵嬤偄偑偦傟傜偟偒宍愓柍偟丄晽搚帒嶻儅僢僾偱偼偙偙偑忛嶳偲婰偟偰偄傞丅丂敪乮侾侾丗係俆乯丂

彮偟恑傓偲塃昈椦嵍崅栘嶨栘懷偵側傝丄傎傏墶偽偄偺旜崻傪峴偔丄忛愓偺宍愓柍偟丒丒丒偲巚偭偰娫傕側偔柧傜偐側怺偄杧愗偑弌偨丅丂乮侾侾丗俆係乯丂偦偙傪捠夁偡傞偲妔偑弌偰丄杒柺偺堦晹偵愇奯愓偑尒傜傟偨偩偗偱杮娵偵棫偭偨丅丂侾俈丒乮侾侾丗俆俆乯丂俁侽捸丠埵偺峀偝偱僐僫儔庡懱偺崅栘嶨栘偑惗偊偰揥朷偼柍偟丅壗帪偺暔偐侾侽們倣妏偺敀儁儞僉傕攳偑傟偨峐偑栘偵棫偰妡偗傜傟偰偄偨丅懡暘乽帥慜忛愓乿偲彂偐傟偰偄偨偺偩傠偑暥帤偺愓傕傢偐傜側偐偭偨丅偍偵偓傝傪怘傋偰壓嶳奐巒丅丂敪乮侾俀丗侾俉乯

榌偺偍帥偵壓傞偲巚偄側偑傜傕壗張偵壓傝晅偗傞偐丒丒丒撿偺旜崻偵晅偄偨摜傒愓傪壓偭偨丅峀偄妔偑俀抜偵嵼偭偰壓偺抜偵棫偮揝惢妏峐偵乽帥慜忛愓乿乽戝愳撪挰嫵堢埾堳夛乿偲彂偐傟偰偄偨丅偦偺嬤偔偵揝惢偺億乕儖乮俆倣埵乯偑棫偭偰偄偰涱偐側傫偐棫偰偰偄偨偺偩傠偆丅

壓偺抜乮妔乯傪撿偐傜尒傞

壓抜偺妔偐傜偼撿偺揥朷偑偁偭偨偐偵巚偆偑丒丒丒偄傛偄傛壓傝巒傔傞丅丂乮侾俀丗俀俁乯丂昈椦偱擲搚幙偲媫幬柺偺偨傔椙偔妸偭偨丅乽壓傝愗傝偐乿偲巚偆崰巐崙敧廫敧儢強偺弰楃摴偲椺偺愇幒偑弌偨丅塃傊壓傞偐嵍傊壓傞偐丒丒丒塃傊壓傞偲斅埻偄偺柍偄偍摪偑寶偭偰偄偰丄晄摦柧墹偑嶰懱釰傜傟墱偺堾偵側偭偰偄偨丅峏偵壓偭偰偄傞偲塃悪椦偺拞偵屆暛偑堦婎嵼偭偰擖傝岥偼幠偱嵡偑傟偰偄偨乮拞偵擖傜側偄傛偆偵偲偺挘傝巻偁傝乯丅峏偵壓傞偲曟抧偵弌偰妛峑傗墂傗挕幧偑堦朷偱偒偨丅

偦偙偐傜堦抜壓傞偲棫攈側偍帥偺嵟柧帥偩偭偨丅丂侾俉丒嵟柧帥乮侾俀丗係俁乯 嫬撪偵偼擖傜側偐偭偨偑嶳栧傑偱偺椉榚偺崅偄愇奯偼埿埑姶傪妎偊偨丅嬤戙晽偺壠傗捓戄偲巚偆寶壆傕栚偵晅偄偨偑屆偒帪戙傪昚傢偣傞壠乮巹晽偺夝庍偱乯傕嵼傝偦傟傜偑擖傝崿偠傝丄壗張傊偺摴偐暘傜側偄傑傑嶶嶔偑偰傜曕偄偰偄傞偲摴偺忋偺曽偱偍懛偝傫乮彈俆嵨埵乯偲偦偺巕偺偍曣偝傫偲偍偽偁偝傫乮俈侽嵨埵乯偑奰傪嵦偭偰偍傜傟丄傎傎偊傑偟偄岝宨偩偲尒側偑傜曕偄偰偄傞偲丄巹偵岦偐偭偰徫婄偱亀奰偄傝傑偣傫偐乕亁偲惡傪妡偗傜傟偨丅亀奰捀偗傞傫偱偡偐亁亀側傫傏偱傕帩偭偰婣傝亁偦偆尵偭偰儗僕戃偵擖傟偰偁偭偨奰傪戃偛偲捀偄偨丅弶傔偵乽儔僢僉乕傪屇傇偒偭偐偗乿偲偼偙偺帠偩偭偨丅

偍楃傪尵偭偰奰傪偐偠傝側偑傜帺揮幵抲偒応傊岦偐偭偨丅丂侾丒帺揮幵僨億乮侾俀丗俆俇乯丂幵傑偱栺俆倠倣帺揮幵側傜偱偼偺宨怓傪妝偟傒側偑傜幵偵拝偄偨丅偙偺捠傝偵偼柍恖偺栰嵷斕攧強偑揰乆偲偁偭偰婣傝偵堦屄侾侽侽墌偺僉儍儀僣傪俀屄攦偭偰婣偭偨丅

仸抧寳晽搚偱忛嶳偼係俋俈倣丄晽搚帒嶻儅僢僾偱傕乮侾俇乯抧揰偵億僀儞僩偑婰偟偰偁傞丅

仸晽搚帒嶻儅僢僾偱乮侾係乯抧揰偺俆俈俀倣偵乽帥慜忛愓丒偼傔傓傠乿偲婰偟偰偁傞丅乮侾俈乯抧揰偼僲乕儅乕僋偱偁傞偑崌傢偣偰忛嶳側偺偩傠偆丅

僩僢僾偵栠傞丂丂曕偒偺婰榐偵栠傞